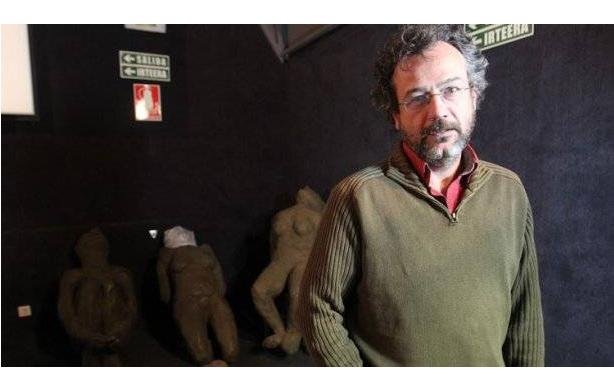

El Dr. Pau Perez Sales, psiquiatra y consultor de la Organización Mundial de la Salud en temas de violencia y catástrofes, afirma que recuperar la dimensión ética y lograr la profesionalización, son los dos grandes retos de la cooperación, en una entrevista para Médicos Y Pacientes con motivo de la Conferencia Salud mental en emergencias y catástrofes: Planificar acciones, intervenciones y servicios partiendo de la mirada de la gente, que ofrece mañana en la sede de la OMC, a las 11:00 horas

Madrid, 18 de junio de 2013 (medicosypacientes.com)

El doctor Pérez Sales, miembro de la Task Force del Inter Agency Standing Comitee (IASC) de Naciones Unidas sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Catástrofes y Emergencias, entre otros, participa en esta Jornada organizada por la Fundación para la Cooperación de la OMC, que previamente presentará el Anuario 2012 de actividades de cooperación para el desarrollo, salud en emergencias y ayuda humanitaria.

En la entrevista ofrece una visión de la realidad actual de la cooperación para el desarrollo en el campo de la salud mental, de su trabajo en los diferentes organismos internacionales de los que forma parte y pone en valor el trabajo de la Fundación para la Cooperación de la OMC de la que dice «está yendo en la dirección correcta, dando los pasos oportunos».

¿Cuál es su percepción de la realidad actual?, ¿En qué medida, considera, se trabaja adecuadamente en intervenciones en salud mental desde el desarrollo y/o la emergencia o ayuda humanitaria?

La realidad actual ha cambiado muchísimo de lo que era hace 10 años, ha habido diferentes momentos en la atención a la salud mental o atención psicosocial en emergencias. Pero lo que marca el inicio de una nueva época, en la que estamos, es la aparición en el año 2007 de la guía de consenso del sistema de Naciones Unidas y de los grandes consorcios de ONGs sobre cómo debe hacerse el trabajo psicosocial y de salud mental en catástrofes. Es la Guía del IASC que apuesta por un modelo de base comunitaria y que tiene que ver con trabajar desde la propia población afectada. Desde su publicación ha tenido un desarrollo extraordinario. Le han seguido multitud de otras guías especificas sectoriales y de documentos derivados sobre los que se van acumulando investigaciones. Hemos avanzado muchísimo y podemos decir que hay un enfoque adecuado, estamos aprendiendo todavía y hay mucho por caminar pero estamos trabajando desde un rigor y desde un trabajo basado en la evidencia.

¿Cuál cree que es la importancia que se le da actualmente a la intervención en salud mental?

A medida que el campo psicosocial está ganando prestigio por la solidez de los argumentos que maneja, las agencias de cooperación y las grandes agencias internacionales están muy interesadas. ACNUR, por ejemplo, hasta ahora no había tenido personal técnico especializado en temas psicosociales y actualmente no solo los tiene sino que están dando mucha importancia a este aspecto como trasnversal en todas sus acciones.

Lo que se está percibiendo es que lo psicosocial atraviesa el conjunto de intervenciones, es un motor para el resto de acciones que se dan en emergencias.

¿Qué opina sobre la realidad de la atención en salud mental a la población de los países con emergencias en los que ha intervenido?

Hay una confusión, que es la distinción entre catástrofes o emergencias de causa natural o derivadas de violencia política. Esta distinción es falsa, ya que siempre hay un trasfondo político en todas las situaciones de cooperación ?sea emergencia o desarrollo- en las que uno trabaja. Hay decisiones políticas tanto en las causas como en las consecuencias, En muchos contextos en los que tenemos que intervenir hay claramente situaciones políticas que impiden a la población organizarse. También es importante desmontar el mito del trauma, mucha gente cree que trabajar en salud mental o en psicosocial es trabajar con personas traumatizadas, y eso es parcialmente cierto. No hay ninguna duda que cualquier situación de estas provoca un impacto en la gente y eso no quiere decir que hay que diagnosticar a la gente enfermedades mentales y ponerlos en tratamiento. Hay que trabajar desde una visión de la persona y la comunidad activa, resiliente, que progresivamente integra el impacto de lo traumático si se crean lo que llamamos contextos resilientes. Es la persona con recursos…

¿Qué le llevó a trabajar en el ámbito del desarrollo, los derechos humanos y la emergencia?

Los derechos humanos son indisociables, son las primeras víctimas en situaciones de emergencia. Trabajar en catástrofes es trabajar en derechos humanos si uno tiene esa perspectiva, esa lectura social, económica y política, de cómo se desarrollan las cosas y que rol desempeñamos nosotros en ese tipo de contextos.

¿Qué condiciones considera que debe tener un médico psiquiatra para trabajar en este ámbito?

Varios elementos. El primero, tener una visión que no sea etnocéntrica, entender que hay un contexto cultural que puede implicar ser incluso iatrogénicos como clínicos desde perspectivas occidentales. Uno aporta desde su mirada pero con una actitud constante de escuchar, de aprender, de compartir y de respeto hacia el otro. En segundo lugar, entender que no se puede actuar desde una mirada esencialmente clínica, que es más propia del contexto en el que trabajamos aquí, sino que tiene que trabajar desde perspectivas mucho más comunitarias. Saber manejarse en grupo y desarrollar funciones que algunas podrían considerar atípicas. A veces manejar la ansiedad tiene mas que ver con resolver conflictos, con negociar mayores cuotas de autonomía, mas acceso a la información que los refugiados necesitan, y no tanto con dar benzodiacepinas, con terapias de grupo o con hacer programas de relajación, Que a veces también. Hay que tener voluntad de médico humanista e integral. Y no nos han preparado para esto sino para «derivar» estos temas. No se puede tener la mentalidad de que se va a pasar consulta y que te traigan a los pacientes.

Los trabajadores de la acción humanitaria están expuestos a múltiples fuentes de estrés. Desde su experiencia ¿con qué herramientas contamos para trabajar con nuestros profesionales en este aspecto?

Este es un tema fundamental. Antes de salir hay que trabajar las expectativas, hay gente que tiene expectativas muy irreales, piensan que van a salvar el mundo o justamente lo contrario, arrancan ya desde la impotencia y mirando en exceso el suelo que pisan. Por eso hay que intentar dotar a la persona de técnicas que le permitan prevenir el desgaste, que le dé una cierta capacidad de regulación emocional. Es necesario tener apoyo durante el tiempo de trabajo fuera, momentos en el que a veces siente uno mucho la soledad por tener que tomar decisiones sin poder hablarlas adecuadamente con nadie y luego a la vuelta se necesita un espacio para discutir, para recolocar la experiencia y todo lo que se ha vivido desde una perspectiva no patológica sino de percepción de lo humano. En este sentido existen protocolos, hay organizaciones que se dedican específicamente a esto y que han desarrollado metodologías. Es necesario formarse y debería ser una prioridad para als organizaciones

¿Cómo superan las situaciones?

El trabajo del psiquiatra en general es un trabajo de convivencia con lo más duro de la experiencia humana. La gente va a contar lo peor de lo que ocurre en cada casa, por ello un psiquiatra ya está bastante entrenado para soportar la cara oscura de la vida. Pero es cierto que, a veces, la realidad puede superar nuestras peores expectativas y se necesita reacomodar los esquemas que se tiene del mundo y sobre todo reacomodar esas diferencias brutales que hay entre el mundo en el que vivimos nosotros y en el que vive la mayoría de la gente fuera de aquí.

La entrevista continúa aquí.